柔道は、日本で生まれた武道でありながら、いまや世界中で親しまれる国際的な競技へと発展しています。その中で中心的な役割を果たしてきたのが、数々の柔道大会です。国内では講道館杯や全日本選手権、国際的にはオリンピックや世界柔道選手権といった大舞台が、柔道家たちの技と心をぶつけ合う場となっています。

この記事では、日本と世界における柔道大会の歴史、特徴、役割の違い、そしてこれからの柔道が目指す未来についてわかりやすくお伝えします。

日本の柔道大会:伝統と実力の証明

全日本柔道選手権大会:無差別の真剣勝負

1948年から始まったこの大会は、体重に関係なく戦う「無差別級」で行われ、「真の日本一」を決める場として知られています。小柄な選手が大柄な選手を技で倒す場面もあり、柔道の奥深さを感じさせる大会です。

会場は主に日本武道館で、天皇杯が授与されることでも特別な意味を持ちます。2024年には香川大吾選手が初優勝を果たし、新たなスターとして注目されました。

講道館杯全日本柔道体重別選手権大会:世界への登竜門

1976年にスタートし、現在はオリンピックや世界選手権の日本代表を決める重要な大会になっています。男子7階級・女子7階級に分かれており、それぞれの階級で日本トップの選手が決まります。

特に注目されるのは、若手選手がこの大会で活躍することで国際大会への出場権を得ることができる点です。たとえば、2024年の大会では新ルールの導入やカラー柔道衣の使用など、柔道界の変化を映す場にもなりました。

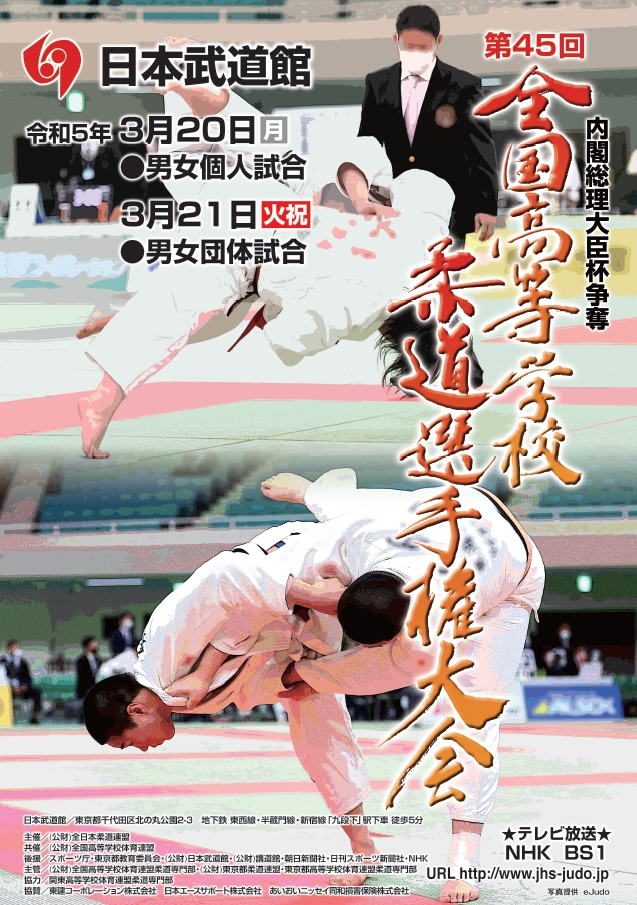

全国高等学校柔道選手権大会:未来を担う高校生たち

「春の武道館」とも呼ばれるこの大会は、1979年に男子団体戦から始まりました。いまでは男子・女子ともに個人戦と団体戦が行われ、多くの高校生柔道家が夢を持って集まります。

各都道府県の代表校が参加するこの大会では、地方の高校が強豪校を破るなど、毎年ドラマが生まれています。また、試合形式や大会運営にも新しい工夫が加えられ、デジタル技術の導入も進んでいます。

世界の柔道大会:日本発祥の武道が世界で競われる

オリンピック柔道競技:世界最大の舞台

柔道は1964年の東京オリンピックで正式種目となり、2024年のパリ大会で60周年を迎えます。近年は混合団体戦も追加され、ますます注目度が高まっています。

各国の代表は世界ランキングや国内大会の成績で選ばれ、日本では講道館杯が選考基準のひとつとされています。世界中の選手が一堂に会するこの大会は、国の威信をかけた真剣勝負の場です。

世界柔道選手権大会:柔道界の最高峰

1956年に東京で始まり、今では世界各地で開催されています。オリンピックと並ぶ柔道の最高レベルの大会であり、技術と精神力の両方が問われます。

近年は男女混合団体戦や無差別級の復活など、柔道の多様性を示す試みも行われています。日本代表も数多くのメダルを獲得し、世界にその強さを示しています。

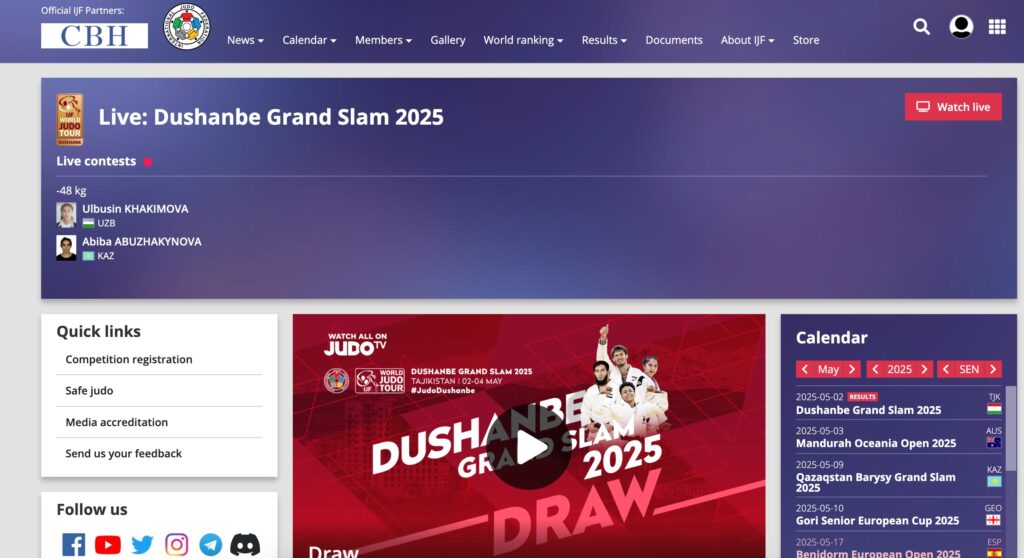

IJFワールド柔道ツアー:年間を通じた国際競争

IJF(国際柔道連盟)が主催するこのツアーは、グランドスラム、グランプリ、ワールドマスターズなどで構成され、年間を通して世界各地で大会が行われます。

たとえばパリ、アブダビ、バクーなどで開催されるグランドスラムには、世界中のトップ選手が参加し、次のオリンピックを見据えた戦いが繰り広げられます。ポイント制度により、成績が世界ランキングに反映されるため、常に本気の試合が見られます。

日本と世界の大会、その違いとつながり

日本の大会は「精神性」や「伝統」を大切にし、無差別級や礼法重視の文化が根づいています。一方、世界大会は「競技性」や「公平性」に重きを置き、細かな階級分けや審判制度の透明性などが特徴です。

しかし近年では、その両者の融合が進んでいます。国内大会で国際ルールが導入されたり、国際大会で日本的な礼法が評価されたりするなど、互いに影響を与え合っているのです。

柔道の未来:伝統と革新のあいだで

柔道界では、AIやVR技術を使った指導や、女子審判の増加など新しい動きも広がっています。また、オンライン予選や遠隔試合の導入など、地方の選手にもチャンスを与える工夫も増えています。

柔道が今後も世界で支持され続けるためには、「強さ」だけでなく、「人としての成長」を大切にする姿勢を忘れずに、新しい時代にふさわしい形を作っていく必要があります。

おわりに

柔道大会は、ただのスポーツの勝敗を決める場ではありません。そこには、伝統、挑戦、進化、そして人と人をつなぐ力があります。

日本で生まれた柔道は、世界の舞台でもその価値を認められ、多くの人に感動を与えています。そして、未来の大会では、あなたやあなたの仲間がその主役になる日が来るかもしれません。